おはようございます。近鉄四日市駅に到着しました。

撮影日は11月ですが、前日からの雨のせいで一足早く冬がやってきたかのような気温です。真冬に出かけたくなかったから冬の到来前を選んだのに、そんなに日頃の行いが悪かったのでしょうか。

雨上がりを見計らってここへ来た筆者の今回の目的はタイトルにもある通り、四日市あすなろう鉄道全線乗車です。対戦よろしくお願いします。

四日市あすなろう鉄道とは

検索から来た方はともかく、このブログの普段の読者は四日市のローカル鉄道のことなんて知らないでしょうから、簡単に説明しておきます。

知ってたらごめんなさい。

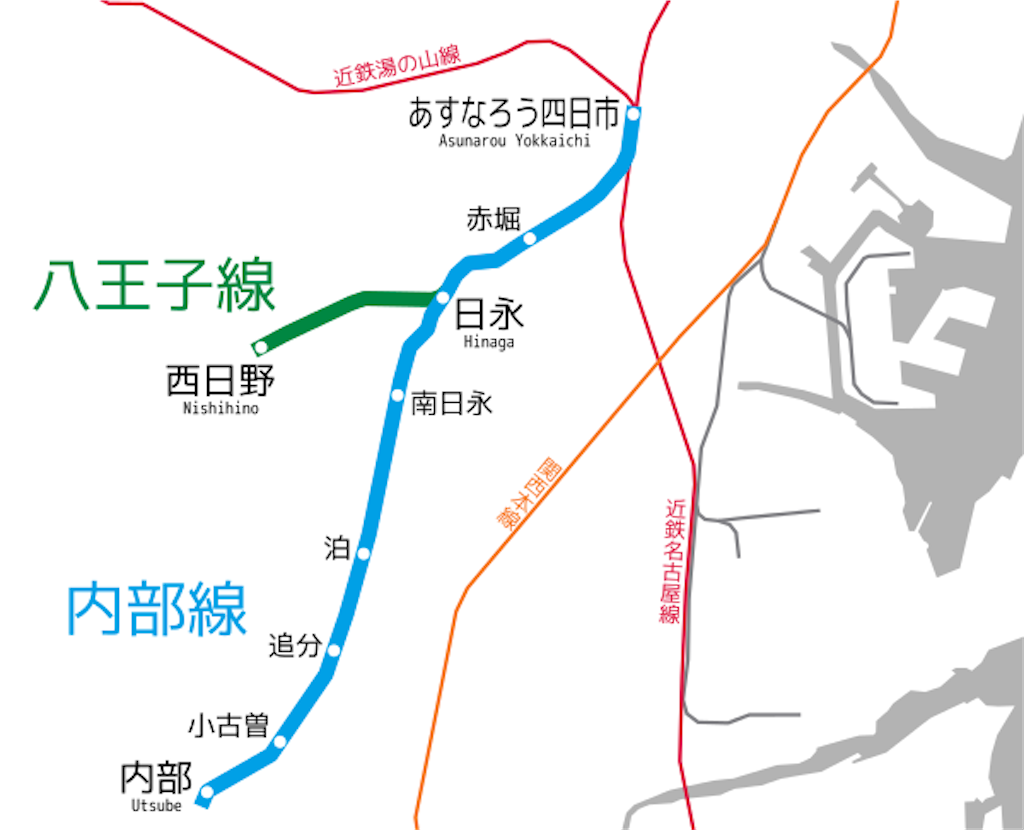

※画像引用元: Wikipedia

四日市あすなろう鉄道は内部(うつべ)線と八王子線からなる第三セクターの鉄道です。鉄道ファンからは日本に3路線*1しか現存しない特殊狭軌(ナローゲージ: 線路幅が一般的な鉄道より狭い)の鉄道の1つとして知られています。四日市あすなろう鉄道の名称の由来でもあります。

路線図だけ見ると八王子線がおまけの様に見えますが、実はこちらこそが最初に開通した路線でした。1912年8月に三重軌道が開通させたこの路線は元々日永-伊勢八王子間を結ぶ路線でしたが、1974年の水害によって被災した西日野*2から先の区間が復旧されなかったため、1区間だけとなってしまっています。

内部線は八王子線開業後に開通しました。こちらは当初鈴鹿支線と呼ばれ、内部駅以南の延伸の計画もありましたが、結局実現しませんでした。

そんな訳で路線は八王子線は1.3km、内部線は5.7kmと、その気になれば歩けるほどしかありません。多くのブログはあすなろう四日市→西日野→日永→内部→あすなろう四日市のルートで記事を書いていますが、見どころも少なくあまりに味気ないので、今回はあすなろう四日市→西日野→徒歩→内部→あすなろう四日市のルートを採用しています。

行ってくる

八王子線乗車

あすなろう四日市駅

だらだら説明しているうちに改札が見えてきました。

四日市あすなろう鉄道は第三セクターとなる2015年までは近鉄だったので、駅の雰囲気はそちらと変わりません。ただ、券売機等、一部の近鉄の施設はあすなろう鉄道になったときに剥ぎ取られたらしいのであくまで雰囲気だけです。

鉄道むすめなるものがいるようです。一応撮りましたが、詳しいことは何も知りません。Wikipediaを見たら凄まじい人数いて驚きました。

当然の権利のように(※当然の権利です)自動改札機も近鉄に持ち去られたので、右にギリギリ写り込んでいる交通系IC用の機械にタッチして入場します。

10番ホームに小さい電車が見えてきました。番号は近鉄時代の名残で大きな番号になっています。

| のりば | 路線 | 行き先 |

|---|---|---|

| 1・2 | 名古屋線 | 大阪難波・伊勢中川・五十鈴川・賢島 |

| 3・4 | 名古屋線 | 近鉄名古屋 |

| 5・6 | 湯の山線 | 湯の山温泉 |

| 9 | 内部線 | 内部 |

| 10 | 八王子線 | 西日野 |

※7, 8は引込線に振られた番号

なお、撮影時の筆者は電車の出発時刻がギリギリだったため路線番号に気を配る余裕などありません。車両だけ撮影したら直ちに乗車します。

線路幅が狭いということは、車内も狭いということです。また、最高速度も45km/hと遅いため、一般的な鉄道よりも輸送力が低いのです。日本に3路線しか残っていない理由がこれです。みんな線路幅を広げて輸送力を強化するか、身の丈に合わせてバス転換するかなどして消えていきました。近鉄湯の山線も線路幅を広げた路線の一つです。近鉄に合併される時は湯の山線は内部線と八王子線と同じ会社で、かつては内部線や八王子線と直通運転までしていた仲(?)なのですが、沿線価値に大きな差がありました。

特殊狭軌に希少価値が生まれたためか、床下を見られるようになっています。シースルートレインと言っているそうです。今回はほぼ下調べをしておらず、知らずに行ったので驚きました。

車窓そっちのけで夢中になっていると、もう終点に辿り着いたようです。

西日野駅

西日野駅に到着しました。これで八王子線は全線乗車できました。

駅前にはロータリーがあるだけで、他に目ぼしいものといえば、これらの看板くらいです。

八王子線の歴史について説明されています。伊勢八王子駅だったところまでは徒歩15分ということで、復旧の価値がないと判断されてしまっても頷ける距離だと思います。

ただ、距離や乗車人数だけでなく、川のすぐ隣りを走っていたことも関係しているように思います。このような危なっかしい地点に鉄道を引いたということは明治末期の時点で既に町があり、用地がそこくらいしか確保できなかったということでしょうから、1970年代でも同様だったのでしょう。*3

そんな訳で、鉄道を敷けないほどの何かがここから先にはあるはずです。興味がある方はどうぞ。

徒歩ルート(1/3) 約3.8km

せっかくたくさん歩いたので、Googleマップで経路を作って埋め込んでみました。ただし、経由地点しか設定できないため、実際に歩いたルートと差異があります。

天白川沿いに内部線が見えるまで歩き、そこからはほぼ線路沿いに南日永駅を目指します。到着後は東海道を経由して泊駅まで歩きます。その後はイオンタウン四日市泊で昼食休憩です。

天白川

西日野駅側は歩道がなく危なそうなので、反対に渡ります。寄るところは事前に大体決めていたものの、ルートは全く決めていなかったので地図と睨めっこしながらの移動です。

下流の方を見ると、夜景で知られるコンビナートが見えます。そちらは晴れ間が覗いているのか、日に照らされて輝いて見えます。

ここからは内部線を目指しますが、街を流れる川にそんなに見どころは多くありません。その中でも1番の見どころといえば、やっぱり

やっぱりBIGが1(ry

もちろんそれは冗談ですが、単なる川ですし、雨の直後で水も濁っているので実際特筆するものはないのです。

ちなみに彼らは街路樹を枯らしたことでも知られますが、あの場所に限って言えば初めからなかったのではないかと思います。

たまの外出はいいものだなーと呑気に歩いていましたが、ふと川の水面がかなり低いところにあることに気がつきました。何も知らずに来た筆者は実はこの川、結構ヤバいのでは……?🤔と勘付きましたがその通りで、西日野駅の看板にあった通り八王子線の大部分を流した過去を持つ本当にヤバい川です。

だから高い堤防が必要だったんですね。

ここで急に舗装が途切れてしまったため、橋を渡って反対に行きます。

奥に見える橋が内部線です。ようやく見えてきました。

たまたま電車も通りがかってくれました。

橋を渡ってしばらくのところです。ここから先は普通に住宅街になります。撮影して地元民とトラブルになるのは御免ですし、そもそも公開しても誰も喜ばないのでここから先は写真が少なくなります。

風景がどうしても見たい方は埋め込んだマップからストリートビューをご活用ください。

南日永駅付近の踏切が見えます。車と比較して踏切の幅が狭く見えるかと思いますが、もちろん錯覚ではなく、本当にそれくらいの幅しかありません。

南日永駅

さて、そんな訳で八王子線の駅から内部線の駅まで徒歩でたどり着くことができました。トイレすら閉鎖されたという、何もない駅です。

駅から少し行ったところの踏切です。ここから先は並行する道路がない部分もあり線路を辿ることができないので、あすなろう鉄道のWebサイトに載っている名所の類いを訪問しつつ終点を目指すことにします。

日永一里塚跡

詳しい説明は看板に譲ります。かつて東海道にあった目印の塚……があった場所のようですね。

しばらく東海道に沿って進んでいきます。道の乾き方からなんとなーく分かるかもしれませんが、そんなに道幅が広くない割に結構車が通ります。

四日市の人にとって、東海道は今も変わらず重要な道なのでしょう。

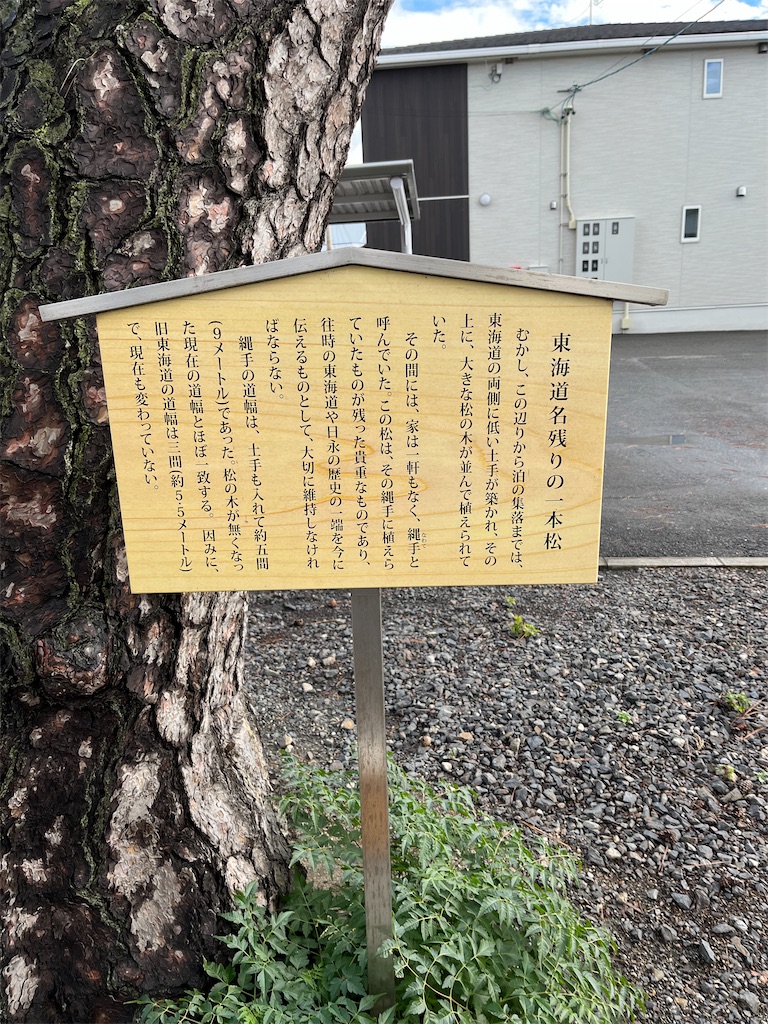

東海道名残りの一本松

そんなことを考えながら歩いていると、立派な松の木が見えてきました。

ここに東海道が同じ道幅で通っていたことを教えてくれる生き証人となっているようです。四日市といえばかつての公害、そしてその原因でもあり、今は夜景でも知られる石油コンビナートのイメージで、名古屋港の延長線上で栄えたかのような印象を持っていましたが、こうして見ると町として栄え始めたのはもっと前であることを思い知らされます。

泊駅

そのまま東海道を歩き、少しだけ逸れたところに泊駅がありました。

泊は船泊まりが由来の町のようですが、海岸からは少し距離があるように思います。どうやらここまで海が来ていた時代があったみたいです。

ここについている椅子、何のためにあるのでしょうか。この向きについていても誰も使えないはずですよね。

ここにホームがあるので、まさかあの土のところに線路があったとも思えませんし……何なんでしょう。

徒歩ルート(2/3) 約3.5km

さて、休憩が済んだところで次の目的地を目指しましょう。

国道1号線を日永の追分まで進み、そこから追分駅を目指します。そこからは小古曽駅、内部駅を経て芭蕉句碑まで行きます。

日永の追分

国道1号を進むと日永の追分が見えてきました。

詳しい説明は看板を読みましょう。

伊勢街道も東海道もない今でも「追分」であることには変わりないようです。遥拝というのは遠くから神仏などを拝むことだそうです。今では伊勢神宮まで行けなくてもここなら来れる人は地元民だけの気がしますが、たまたま来る機会があるのでしたら、ここで拝んでみてもいいかもしれないですね。

筆者は今回伊勢には向かいませんので、引き続き東海道を進みます。そもそも歩いて伊勢参拝は無理です。

追分駅

さて、追分駅に到着です。あすなろう四日市駅にいた鉄道むすめの「追分あすな」さんはここが由来になっているようです。

なお、筆者の頭の中からはそのキャラクターの存在はとうに消え去っていましたので、特に探すこともせずそのまま東海道を進んでいきます。

行き当たりばったりの悪いところが出ていますね。

そのまま東海道を進みます。

全てに行くとキリがないので寄ってきませんでしたが、この辺りは神社や寺が多く見られます。こちらの大蓮寺、東海道沿いにあるんだからきっと古くからあるに違いないと思って調べたらその通りで、1460年の開基だそうです。今年出来たばかりのオシャレな公式Webサイトにそう書いてありました。

その近くにあるこちらの神社は創立年代不詳で、905年の神名帳に記載があるくらい古いようです。

小古曽駅

小古曽駅が近づいてきました。

一般道でいいのか心配になる道を抜けると、駅舎にたどり着きました。

小古曽の「古曽」は社や祠を意味するらしいです。先程の小許曽神社がそれっぽいですね。合っているか分かりませんが。

さて、残すは1駅です。また住宅街に入るのでカットします。

内部駅

終着駅の内部駅まで徒歩でたどり着きました。

このまま帰っても目的は果たされるのですが、少し先に芭蕉の句碑があるらしいので、足を伸ばしてみることにしました。

内部線が内部駅までで途切れているのはここまでしか作れなかったからのようです。元々この先の鈴鹿市まで計画はあったらしいですが、実現することなくここで力尽きています。その理由は実際に歩いてみるとよく分かります。

無言で語りかけてくるスリップ注意の標識がありました。四日市は大体年1回くらい積もります。この冬も1回くらい積もったような覚えがあります。

内部川を渡ります。見ての通り幅が広い川です。

鉄道を通すとなるとこの大きな川に橋を架ける必要がありますから、一旦その手前まで線路を敷いて開業したのでしょう。残念ながら橋を架けられずに今に至ります。

不穏な名前の坂への看板が現れました。名前からしてどう考えても杖をつかないと登れないような険しい坂としか考えられませんが、そのまま東海道を進みます。

杖衝坂/芭蕉句碑

その坂が見えてきました。目的の句碑はその坂を登った途中にあります。

ここから登っていきます。アプリ「キョリ測」で簡単に測った感じ、句碑までこの辺りから距離はおよそ100メートルですが、10メートルほど高いところにあります。

それほどの急勾配なので、鉄道を敷くとなると相応の対策が必要です。鉄の車輪で鉄のレールの上を走る鉄道にとって、急勾配は天敵ですからね。対策を講じたにもかかわらず急勾配に負けて暴走し、事故に繋がったケースは少なくありません。

第一次世界大戦後の不況の中、そんなコストがかけられるはずもなく、四日市市内に留まったまま今に至ります。

なお、JRや近鉄はこの坂を海側に迂回しています。

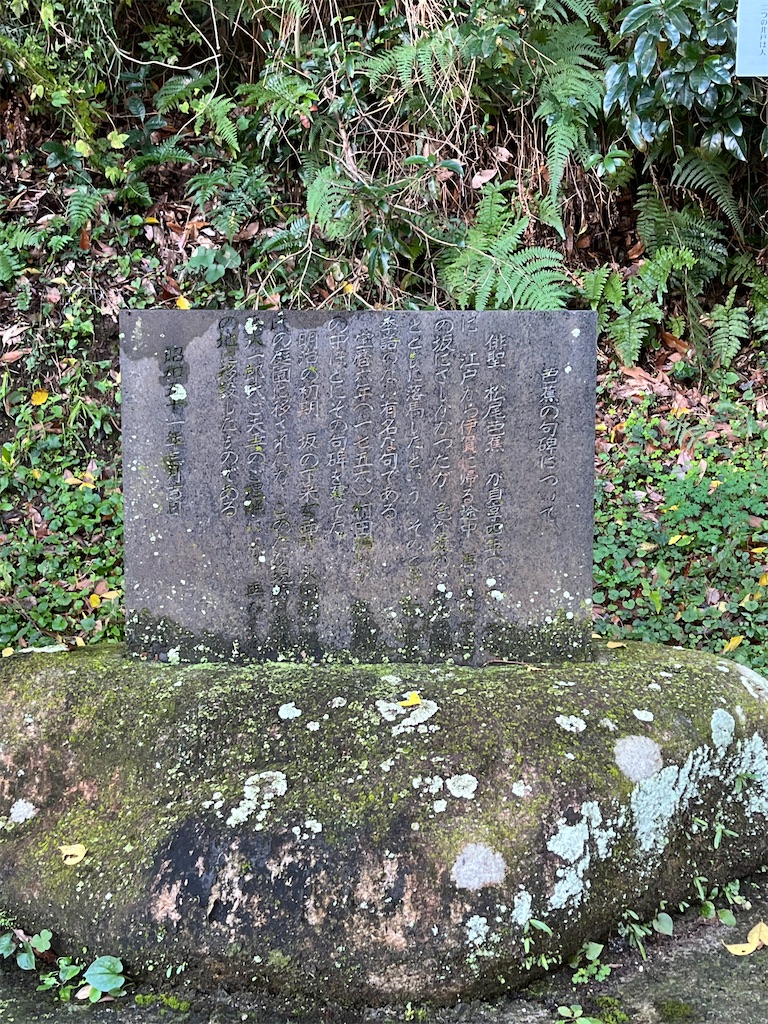

芭蕉句碑に辿り着きました。何と書いてあるか全く読めないので帰ってからWikipediaで調べました。何でモバイルバッテリーなしでこんなことしているんですかね。

歩行(かち)ならば杖衝坂を落馬かな

「杖衝坂を」が1番左に書かれているんですね。

解説はこちらの石碑に書かれています。興味のある方は読んでおいてください。

この坂で苦労したのは松尾芭蕉だけでなく、ヤマトタケルもそうだったと伝わります。古事記にもそう書かれています。

吾足如三重勾而甚疲

(わがあしは みえのまがりのごとくして はなはだつかれたり)

お気づきかもしれませんが、三重県の「三重」はここから来ているようです。上の古事記の記載からこの坂のある四日市付近が「三重」と呼ばれるようになりました。そして、四日市に県庁が移った際、それに合わせて「三重県」と改称し、今に至ります。

| 年月 | 県名 | 県庁所在地 |

|---|---|---|

| 1872年1月〜同年5月 | 安濃津県 | 津(安濃郡) |

| 1872年5月〜1873年12月 | 三重県 | 四日市(三重郡) |

| 1873年12月〜 | 三重県 | 津 |

県名を戻さなかったのはざっくり言えば様子見したらそのままになった、という感じのようです。当時は県名と県庁所在地の名前は揃える方針だったようですが、

ということで一旦先送りにしたらしいです。結局度会県は吸収合併したのでそのままになり、今に至ります。

徒歩ルート(3/3) 約1.3km

あとは見るものもないので帰りましょう。ここから峠を越えれば内部線がたどり着けなかった鈴鹿市に行けますが、まだ四日市あすなろう鉄道の全線乗車が終わっていません。

たった今登ってきた坂を下っていきます。すっかり天気も良くなりましたね。

内部川の上流側です。反対側を歩いているとはいえ、同じ道を帰っているだけなので写真がありません。何枚か自分の影が写り込んでボツにしたせいでもありますが。

内部駅近くの歩道橋まで戻ってきました。

内部線乗車

内部駅

もう一度駅舎を撮るつもりでしたが、ちょうど電車が来て乗客が通りがかったのもあって撮り忘れました。

車両は「なろうブルー」と「なろうグリーン」の2色です。基本色は揃っていますが、昨年は一時期、車両検査の影響で「なろうブルー」+「なろうグリーン」の2両編成みたいなこともあったみたいですね。

車止めの更に奥まで線路が伸びており、ここからも元々はもっと先まで行くつもりだったことが伺えます。仮に出来ていたとしても近鉄はもちろんJRにすら勝てるとは思えず、なのに維持費が嵩むので、これで良かったのかもしれません。

筆者もここまで歩いて甚だ疲れてしまいましたので、そのまま四日市(中心部)まで連れていってくれるありがたさが身に沁みます。その気になれば歩けるからと言って歩くかどうかは別の話ですからね。実際、通勤・通学に使っている人はそこそこいるっぽいです。

この日歩いて通ったばかりの車窓の景色が流れていきます。正直あすなろう鉄道の沿線なんて何もないだろうと思っていたのですが、こうして歩いてみて、東海道の宿場町としての四日市を知ることも出来ましたし、「三重」の名前のルーツにも出会うことが出来ました。期待を大きく上回る成果を得ることが出来たと感じましたし、三重県民としてここに来ることが出来て良かったと思いました。

日永駅には線路幅の模型があり、特殊狭軌、狭軌、標準軌の3種類を間近に見ることが出来ます。丁度八王子線と内部線の乗り換えの駅にありますので、鉄道だけで全線乗車を目指す方はついでに見ておきましょう。

あすなろう四日市駅

さて、スタート地点まで戻ってきたところで、今回の旅は解散としましょう。お疲れ様でした。

参考にしたWebサイト

本文中に出典に触れたものは省略します。

初めの方を書いた時期から少し経っているので、覚えている範囲になりますが……

・近鉄四日市駅の7、8番線について

→1月19日オンエア 四日市世間遺産 近鉄四日市駅 | 泗水人(しすいびと)の世迷い言 - 楽天ブログより。

※7、8番ホームの存在は筆者の調査では確認できず。

・四日市市内の地名の由来

→YOUよっかいちより。泊、小古曽

・小許曽神社について

→小許曽神社(東海道 - 四日市~石薬師) - 旧街道ウォーキング - 人力より。

・内部線の延伸について

→三重鉄道敷設関係図面より。

・三重県の県名の由来

→県名「三重県」の誕生より。

・なろうブルー+なろうグリーン混成編成について

→四日市あすなろう鉄道で「なろうブルー」車両と「なろうグリーン」車両が連結運転|鉄道ニュース|2023年6月17日掲載|鉄道ファン・railf.jp

その他はWikipediaのはず。